Photo&Text:本誌・藤原浩 ※ここに掲載した写真はサンプルとして撮影したものです。これらの車両が出走している各レースの規則運用とは一切関係ありません。

いよいよ来週末、5月13日に鈴鹿で開幕する今季の全日本選手権OK部門では、リアプロテクション規則が国際規則と整合されることとなっている。ポイントは2点だ。

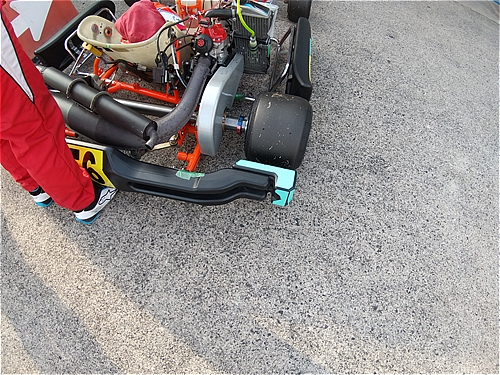

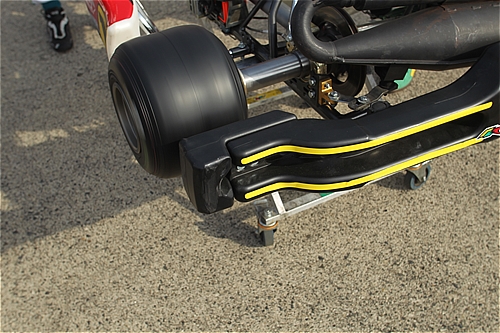

1点は「リアプロテクションはリアタイヤの外側と一直線上に並んでいなければならない」とするもの。もともと、一体型だったリアプロテクションの左右端が可動式になったのは、国際規則にこの規定が盛り込まれたからで、両端の小パーツを左右にスライドさせて固定することで、タイヤ外側面と「ツライチ」に合わせるのだ。これに関しては、チェーンラインを合わせるように、金尺などを当てて調整すればよく、また規則文言上も疑問を差し挟む余地はないため、簡単に対応できるはずだ。

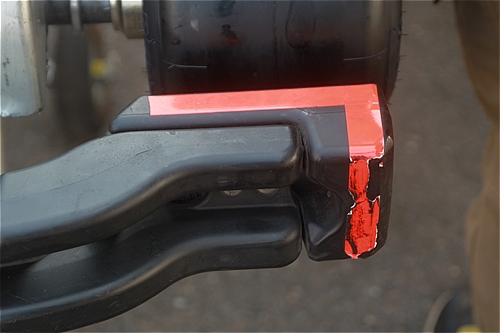

もう一つのポイントが、左右両端の「2つの調整可能な外側部分は、リアプロテクションのメイン部分とは明らかに異なった色にする必要がある。これはステッカーキットを使用するか、製造時に部品に色を追加すること」とされている部分だ。これも、昨年から国際規則で運用されているものだが、国内への導入は見送られてきた。

この冬シーズンに各地のレースでリアプロテクションに注目してみると、様々なパターンが見受けられ、それぞれが新規則に適合するか否か、気になり始めた。 規則を文言通りに捉えるなら、NGになりそうなものでも、規則の趣旨には則っている面もあり、「グレー」に感じられる事例が見受けられたからだ。

そこで、開幕を前に技術面関係者にいくつかの写真を見せながら可否を問うた。

海外での規則運用の実情では、小パーツの上面・垂直面ともにメインパーツとは異なる色でなければならないようで、今季の国内でもその運用が基本となる。ただし、初年度のため、どこまで厳しく運用するかは現場対応というところもあるようだ。例えば「次回からはこの部分を改善してほしい」といった形にするケースなどだ。

今回、編集部スタッフが撮影した写真での可否は写真キャプションにあるとおりだが、グレーゾーンとなる△マークに関しては、判断が分かれるところではあるという。

この規則は、マシンの性能を向上させるための規則ではなく、安全性を向上させるための規則となる。外側パーツを異なるカラーリングにすることで、外端部分の視認性を高め、衝突等を防ぐ、タイヤへの乗り上げを防ぐことを主眼としている。そのため導入初年度はある程度はフレキシブルな運用となる模様だ。

また、例えば中心の大きなパーツにステッカーを貼り、外端の小パーツを黒のままにしておくことでも規則に合致はするものの、規則制定の趣旨を鑑みれば、タイヤと異なる色とすることで視認性を高めようという意図があることは確実なので、小パーツ側に目立つカラーを施したほうがいい。

この規則、今季に関してはOK部門のみへの導入のため、限られたエントラント、台数のみに適用される規則だ。その多くは開幕戦から適合タイプで来るであろうと予想もされている。

ただし、まずはOKクラスのみへの導入だが、将来的には全日本の残り2クラス、ジュニア選手権、地方選手権などのJAF選手権へは遠からず導入されると予想される。その時になって慌てることがないよう、今季OKクラスでの運用をしっかりとチェックしておくことをオススメする。

※ここに掲載した写真はサンプルとして撮影したものです。これらの車両が出走している各レースの規則運用とは一切関係ありません。