【TOPICS】

●コンプリートで35〜39万円の低価格を予定。

●2027年からSLカートミーティングにワンメイク・ストックとして編入。

●安全性は最重要項目と捉え、販売時は安全講習を必須化。

●低コストで手軽に楽しめる。

●子供をクルマ好きにし自動車業界への種まきへ。

●販売はGRガレージ基軸もコースとの連携などを進める。

●年間生産能力は1000台超へ。

●販売開始は2026年秋予定。

10月19日、SL全国大会のお昼休みに、かねてからS耐会場などで試乗等が行われてきたGRカートが、多くのカート関係者の前でお披露目された。この日は、一般の親子による模擬レースが行われ、そのパフォーマンスの一端を見せ、またピットボックスエリアでは間近にカートを観察することができた。

全国大会終了後の22日には経済誌紙、モータースポーツ関連メディア等を招いたメディア発表会が行われ、GRカンパニープレジデントの高橋智矢氏、開発を統括する伊東直昭氏がカートならびに事業について発表を行った。

自動車メーカーがレーシングカートを開発、販売するということは世界でも類を見ない取り組みだ。この背景には、モータースポーツの底辺拡大、モータースポーツファンの拡大といった面もある一方で、免許取得前の年齢で運転を経験することで、子供たちをクルマ好きにし、将来、自動車業界で活躍する人材とする種まきの一面もあるという。子供たちにクルマの楽しさを知ってもらい、レーシングドライバーはもちろん、ディーラーメカニックやメーカーでの開発など自動車業界で活躍する大人になってほしいという思いも込められている。

この目的を実現するためには、より手軽に始められることが重要とし、経済力に関わらずカートが楽しめるように大幅に価格を下げることが課題となり、現在のところコンプリートでの販売価格は35〜39万円を考えているという。

この低価格実現は、製造原価+最低限のコストのみで、ギリギリ黒字が出せる程度に抑えていることもあるが、何よりも製造原価を低く抑えていることが大きい。

例えば、一般的なインターナショナルシャシーの場合、フレームに使用される素材は最高級ともいえるクロモリ鋼パイプだ。これは「レースで勝つ」、「コンマ1秒でも速く走る」という目的から仕方ないコストだともいえるが、

一方「入門」や「ワンメイク」として考えると高級素材が必要なのかという疑問が生じてくる。

そこでGRカートでは、例を挙げればホームセンターで売られているレベルの、一番流通しているサイズ、材質のパイプを採用し、そういった材料でも性能が出せるように、自動車メーカーならではの解析技術を活用し、安い素材でも性能が出せるよう開発。こうした工夫により全体のコストを下げているという。同じようにヘルメットやスーツといったアイテムに関しても、各メーカーと協力しリーズナブルに提供できるよう準備していくという。

また、ランニングコストに関しても、ワンメイク・ストックの入門マシンとしてのコンセプトから、あえてセッティングができないようにしているため、一般的に必要となる多くのセッティングパーツなどが不要となること、タイヤもテストで数百ラップを走行してもタイムが落ちないことから、レースごとに新品タイヤを使用することもなくなり、2〜3レース同じタイヤを使うことで、大幅なコストダウンをできるとしている。そこには、「どの部品がいい、悪いということではなく、どんどん乗ってウデで勝負してほしい」という想いも込められている。

おそらく、カート業界内でもっとも気になっているであろう販路については、基本的にはディーラーでもあるGRガレージ店を基軸に考えているものの、決して既存のカートコース、カートショップを考えていないわけではない。

GRカートの販売に当たっては、売りっぱなしということはせず安全講習をセットで行えるところを販売拠点とする考えで、その安全講習を行える、条件に合致する所を増やしていきたいという。そのため、発売当初はGRガレージの中でも限られた店舗での取り扱いとなるようだ。

これは「安全」ということが一番大事だと考えているからだ。安全はもちろんスキルアップもしてほしいと考え、正しい順番で運転マナーや技量を高めていけることを合わせて行えるようにしていく。講習は座学と実技とを想定し、例えば座学では従来のようにコースやショップなどに集まってもらい、長い時間講師からの講習を受けるといった形式ではなく、GRのウェブサイトで座学に取り組めるシステムを構築していく。同時に、何か疑問などが生じた場合に、サイトに行けば疑問が解消できるように、いつでも振り返りができるようにするという。

実技に関しては、座学のテストをeラーニングで受講、合格するとアプリ上に合格証が表示されるようにし、それをカートコースで見せることで、実技講習を受講可能とする。

こういった流れとすることで、GRガレージは必ずどこかのコースと連携することになる。安全講習の実技講習にはコースが欠かせないからだ。そこで販売店とコースとの繋がりが生まれると、販売店がイベントを行うようになり、そこで人が集まり、カートっていいなという循環に繋がると考えている。現在、国内のカートコースの多くが加盟している日本カートランド協会(JKLA)と連携を図っているという。また、ドライバーへの教育だけではなく、カートそのものにも二重三重の安全対策を施しているという。

この安全面への取り組みから、例えば学校やグループなどで1台のカートをシェアするということは安全性を担保できなくなるため考えてなく、基本的には所有することを主としている。

その狙いの一つは、子供が自分で整備もできるという点へのこだわりで、自分で工具を持ちネジを締めたマシンに乗って走ることは凄く自信になり、その子の人生を大きく変えるほどの影響力もあるのではと考えているからだ。また、座学講習でeラーニングによるテスト合格、その上での実技講習必須となると、レンタルカートとしての運用やレンタルカートイベントでの活用は、若干ハードルが高いと言えるかもしれない。

親子で楽しめるということも重要なコンセプトにひとつとし、1台のカートを親子で楽しめるように、身長135〜185㎝までポジション調整可能な機構を備えている。

さらに、従来はカート運搬用にはハイエースクラスのミニバンが必要とされてきたが、このGRカートはファミリーで楽しむことを想定しているため、すでに所有しているクルマに積載できることを目標に開発された。トヨタ車で言えばノアやボクシーとといったファミリー向けミニバンに積載可能なサイズとしている。通常のカートより一回り小さいサイズだ。

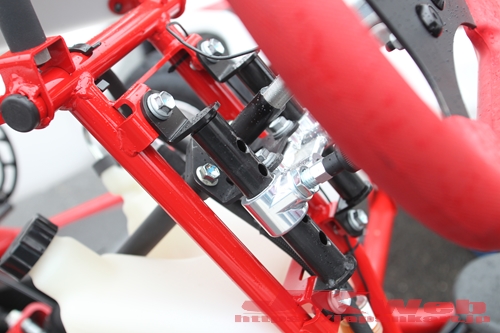

ファミリーで楽しむという点ではメンテナンス性にも優れ、例えば動力伝達は注油の必要なチェーンではなく、オートテンショナー付きのベルトドライブとし、リアシャフトも錆びないステンレス製とするなど、工夫が施されている。

こうしてファミリー層をターゲットとするにもひとつの側面、狙いがある。これまでGRで販売してきたクルマは、スポーツカーが主となっているため子育て世代には使いにくい製品だった。子育て世代は、スポーツカーから一時離れる時期が必ずあり、そういった時期でもカートを親子で楽しめ、お父さんは子供が成長して手が離れたらもう一度スポーツカーへ戻り、カートを楽しんだ子供はクルマ好きとなって、自分もそういったクルマに乗りたいと思う。そういった循環を構築することも、このGRカートの役割だとされている。

GRカート、販売開始は2026年秋とされている。これは生産工程を構築するために時間が必要なためだ。販売後の生産能力は、年間1000台超を実現するとのこと。製造は国内工場を拠点として行われる。2027年からはSLカートミーティングにも最入門クラスとして編入されるとされ、本格的なレース運用も始まっていく。

今回の発表会で、これまでカート業界内でささやかれていた様々な疑問や不安に対しては、その多くに答えが出されたのではないだろうか。全国大会の会場で走行を見た選手たちからも、概ね好意的な意見が多く聞かれた。

モータースポーツの底辺を広げる起爆剤としても期待されるGRカート。販売開始までの動きを注視していきたい。