カートを活用し

小型化されたユニットをアピール

地球温暖化による諸問題が顕在化し、様々な分野で地球温暖化に対応する動きが出てきてから久しい。モータースポーツもその例外ではない。

温暖化の原因の一つ、温暖化ガスの代表とされた二酸化炭素は、炭素系燃料を燃やすことによって生じるため、炭素系燃料の代表でもあるガソリンを使用するモータースポーツは、世間からも厳しい目で見られるようになり、かなり早い段階から「カーボンフリー」への取り組みを始めている。それは、例えばバイオ由来の燃料であったり、ハイブリッド技術であったり、パーツ類へのサステナブル素材の使用比率アップだったりと、それぞれの分野に関わるメーカーが工夫を凝らしてきた。

一方でカートはどうかというと、国際レースではバイオ燃料が使用され、また国内に目を転じても、全日本選手権でのEV部門設立はどの分野にも先駆けた2022年であったし、昨年本誌でも紹介したトヨタ自動車が進めている水素エンジンやCN燃料使用エンジンなど、こちらも様々な取り組みが見られてきた。そうした中、今年2月に東京ビッグサイトで行われた「H2&FC EXPO 水素・燃料電池展」で多くの目を引く展示があった。

それが、ネクスティ エレクトロニクスが展示した「FCカート」だ。

「FC」とは「FuelCell」の略で「燃料電池」を指す。そのカートは、燃料電池ユニットを搭載したEVカートだったのだ。 これまで、カートのEV化といえば、バッテリーを搭載しモーターを動かす、いわゆるバッテリーEV(BEV)が主とされてきたが、BEVはバッテリー容量によって航続距離が決まってしまう、充電に時間を要するといったデメリットもあった。それらを解消するひとつの方法が、この燃料電池にあるという。

今回、このカートを展示した㈱ネクスティ エレクトロニクスは、こうした燃料電池の輸入販売をしている商社で、カート向けということではなく、ポータブル発電機や農機具、小型草刈り機、さらにはドローン用といった小型の燃料電池を主として取り扱っている会社だ。

例えば、ドローンは空中に飛ばすため、航続時間を伸ばそうとバッテリーを積めば重量増となるため、多くを積むことができず航続時間に制約を受けてしまう。それを軽い水素を燃料とした燃料電池を搭載することで、バッテリーを減らすことが可能となり、航続時間を大幅に伸ばすこともできるという。その特徴を活かし、一つのスタディモデルとして制作されたのが、今回のFCカートだ。

ではまず燃料電池とはなにか、ということを考えていこう。燃料電池とはいっても、何かを燃やす電池ではない。便宜上「燃料」という単語を当てはめているだけで、実際には「水素」と「酸素」を化学反応させ、「電気」を生み出し「水」を排出するというものだ。

ここでもキー素材となってるのは水素だ。水素は、石油に代表される化石燃料(炭素系燃料)の代替燃料として高い注目を集めている素材で、地球上にほぼ無尽蔵に存在し、また二酸化炭素等の温暖化ガスを排出しない、電気分解などにより生成できるため、再生可能エネルギーを使って生成することで、環境負荷を非常に低く抑えることができるといった特徴を持っている。

この燃料電池を扱っているネクスティ エレクトロニクスでは、以前からカートには注目し、電動化プロジェクトを進めていたという。まだ試作段階でシェイクダウンを済ませたくらいの開発段階とはいえ、カートをエンジンから電気に積み替えたときに、様々な課題に直面したという。それが充電時間と稼働時間の関連などだ。どうしても、稼働時間を長くするのならばバッテリー容量が大きくならざるを得ず、重量増へと直結する。それでは、軽量・コンパクトというカートの持つ最大の特徴を潰してしまうこととなるからだ。

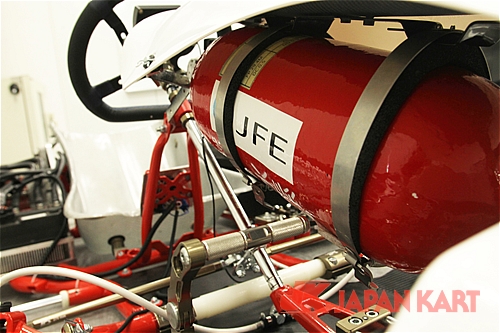

そこで、目をつけたのが燃料電池だった。燃料電池であれば、燃料(水素)の入ったタンクカートリッジを交換するだけ、バッテリーのような充電を要せずに連続しての走行が可能となり、また自己発電するためバッテリー容量を小さくすることができる。軽い車体には、燃料電池ユニットが適しているのではないか。そうした次世代モビリティへ向けた一つの布石とも考え開発されたという。現在は、タンクの衝突性能等が高圧ガス保安法等の法律により規制されているため、その規制に従っての走行性能としているが、タンクに充填される6.8リットルほどの水素で、ほぼ半日の走行を走り続けることができたという。ちなみに、それだけの水素の重量は180gほどだという。水素のもつ可能性として語られることが多い重量/エネルギー密度の高さが、ここからもうかがえる。

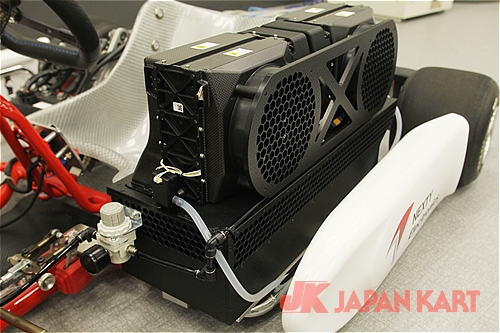

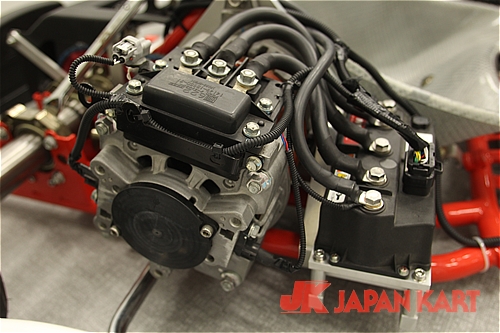

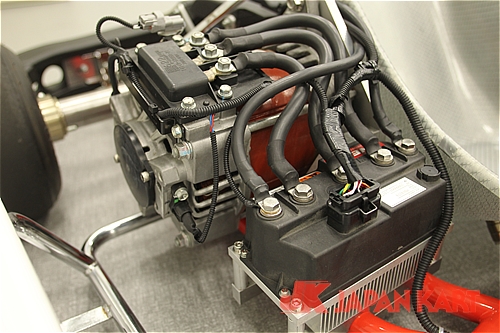

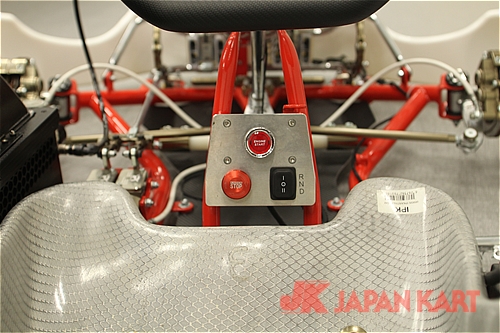

FCカートに搭載されているユニットは、シャシー左サイドに燃料電池スタックとリチウムバッテリー、右サイドにモーターと制御ユニットとなり、タンクは専用タンクがフロントパネル裏に収納されている。仕組みとしては、じつはハイブリッド仕様だったりする。メインはバッテリーからの放電でモーターを動かし走行し、バッテリーが減ってきたら燃料電池で生成した電気をバッテリーへと充電するのだが、加速するときなど瞬時に多くの電力を要するときにはバッテリー、燃料電池どちらからも放電しモーターを動かしている。それらは自動に切り替わっていくため、運転しているドライバーが変化を感じることはない。バッテリーの電力が少なくなれば、減速時や停車時に燃料電池スタックで発電した電力をバッテリーに貯めていく。さらに、これまでカート用BEVには搭載されることが少なかった回生システムも搭載している。これにより、減速エネルギーなどを電気へと変換し、バッテリーへと流す回路も用意されている。

これらを搭載したユニットとして、2025年3月現在で、燃料電池自体で2.7kw、バッテリーと合わせて7kwほど、スペック上は実現しているという。モーターの出力が9kwほどとなっており、これは250ccクラスの汎用エンジンを搭載しているレンタルカートと、ほぼ同じ出力ということができる。

こうして完成したFCカートは、とても高い完成度を見せている。もちろん、スタディモデルとしての製作でもあるため、製品化という方向に進んでいくものではないが、例えばレンタルカートコース等で目玉カートの一つとして稼働していてもおかしくはない仕上がりだ。

ただ、実際にはそう簡単にはいかない。まず、一つが安全性の問題だ。昨年、水素エンジンカートを紹介したさいにも触れたが、水素そのものは、決して可燃性の高いものでもなく、爆発等の心配がつきまとうものではない。揮発性や引火性などは、むしろガソリンのほうが危険度は高いものだ。しかし、気体で扱うことが多い水素は、高圧でタンクに充填されることとなる。このFCカートはMIRAIなどの自家用車用とくらべれば低圧での充填となっているが、それでも29.4メガパスカルまで圧縮しているので、万一タンクに損傷が出た場合、その圧力のエネルギーはやはり大きい。また、街中の水素ステーションなどは自動車用の高圧充填のみに対応しているため、こうしたパーソナルユニット等の低圧タンクへは充填できず、別途メーカー等の協力を得なければならない。そうしたことから、燃料コストがあがってしまう。もちそん、燃料電池自体もまだまだ高価な部分が多く、それら全体のコストを考えると、カートとして実用化するのは、まだまだ時間はかかるだろう。

それでも、燃料電池の将来性は高い。水素は再生エネルギーを使って生成できるため、化石燃料を消費することがなくエネルギーを調達でき、資源の乏しい日本には非常に有効な、利用価値の高い資源である。また燃料電池は持ち運びができるため、「電気を持ち運ぶ」ということにもつながる。バッテリーに貯めた電気は自己放電してしまうものの、電気を水素として保管しておくことで、エネルギー自体を保管することができるといったメリットもある。また、水素自体ではなくとも、水素吸蔵合金といった水素を内包する金属を使用することでも、新しい未来は開かれるかもしれない。そういった夢を感じさせるのが、今回のFCのカートの存在だ。

開発するネクスティ エレクトロニクスでは、「将来は、軽量化やモーターの高出力化などトムスさんのカートに勝てるように(笑)」としながら「(燃料/発電など)完全に再生可能エネルギーのみで走らせられる仕組みが作れたらいいと思います」と、力強く話してくれた。